食パンが音符に変わる!?〜日常から身につく子どもの算数と音楽の力〜

こんにちは!流山のバイオリン・ソルフェージュ教室です。

今日は「音符の長さ」と「食パン」にまつわる、ちょっとユニークなお話をお届けします。

お子さんがピアノやバイオリンを習い始めたばかりの方や、これから習わせたいと考えている保護者の方の、ちょっとしたヒントになれば嬉しいです。

音符カードで学ぶ「音の長さ」

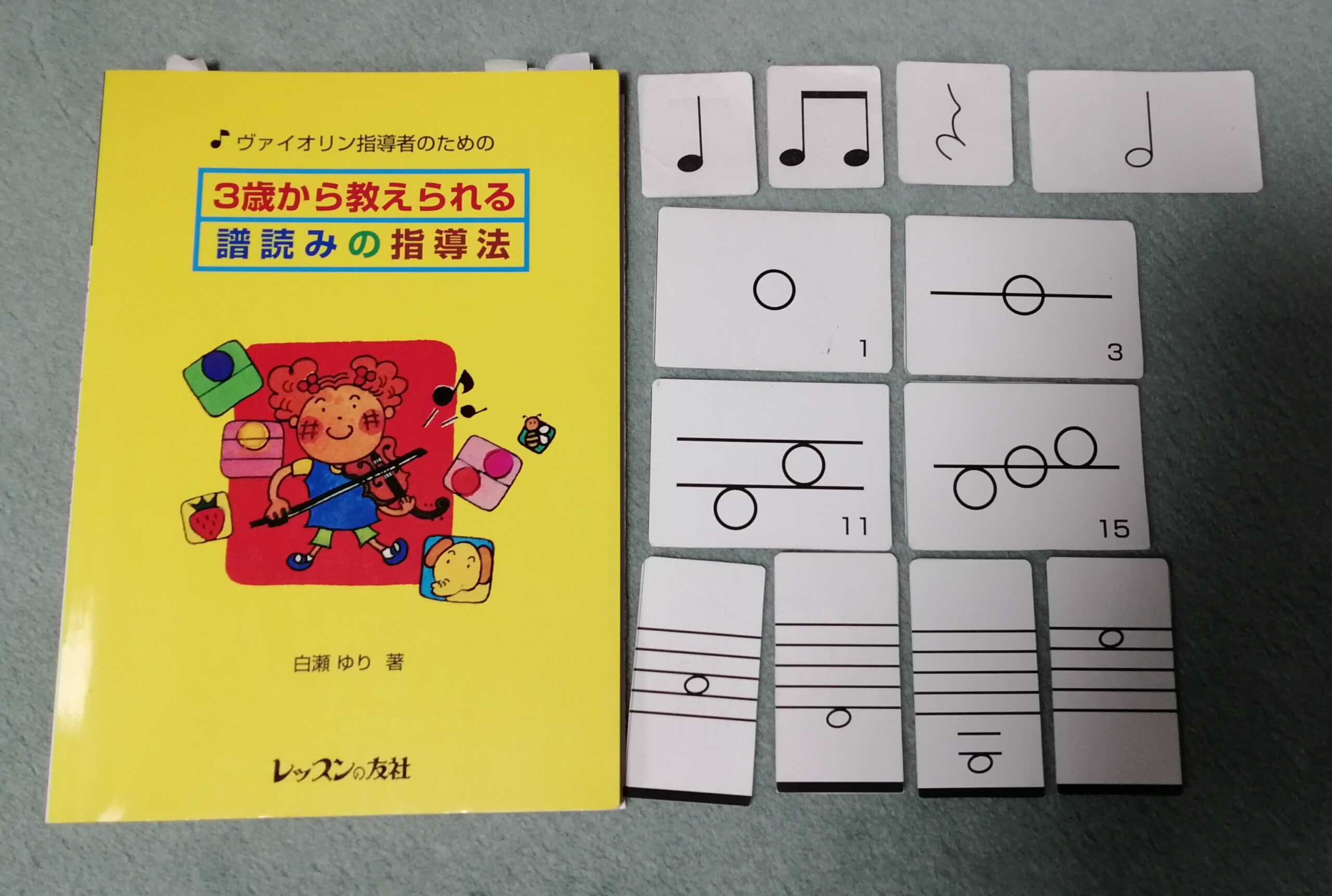

小学校低学年までのお子さんや、習い始めたばかりの方のレッスンでは、こんな「音符カード」を使います。

カードを通じて、リズムや楽譜の仕組みを学びます。

楽譜の根本的な仕組みがわかると、音やリズムが複雑になっても応用が効きます。

ちなみに、私が幼い頃に使っていた音符カードはこんな感じでした。

足し算・割り算がわかると音符の長さが早く理解できる理由

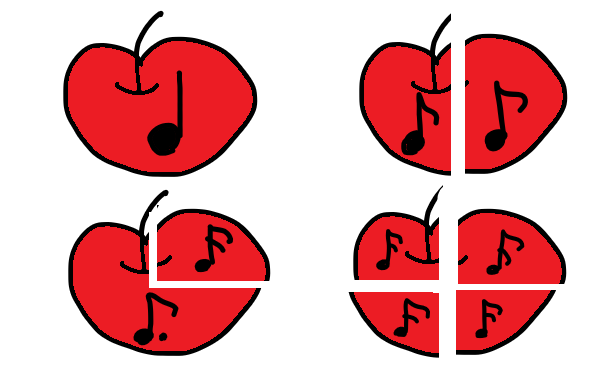

- 全音符を4つに分けると → 4分音符

- 全音符を2つに分けると → 2分音符

- 4分音符を2つに分けると → 8分音符

これはまさに「割り算」の感覚です。

わり算がまだできないお子さんでも、ピザやケーキを切り分けたり、キャンディを分け合う経験を通じて、自然と理解できます。

また、音符をつなげて長い音を作る「付点」や「タイ」では、「足し算」の感覚が役立ちます。

「今日のパンは8分音符!」

4歳児の朝食から始まる音楽教育

かつての我が家では、日曜日の朝は家族そろってトーストを食べるのが習慣でした。

私は4〜5歳くらいだったと思います。6枚切りの食パン1枚は多すぎるので、いつも半分にちぎってもらっていました。

ある日、誰が言い出したのかは覚えていませんが、半分のトーストを見てこんな会話が。

今日のパンは8分音符だねぇ。

そして別の日。

「半分じゃ足りないけど、1枚全部は多い…」と悩んだ私は、パンをちぎってもらうときにこう言いました。

きょうは、ふてん8ぶおんぷ!

(たぶん父だったと思うのですが)頭を抱えつつも嬉しそうに、ちぎったパンを渡してくれました。

算数も音楽も、こうして日常から自然に身についていくんですね。

当時の私が分数の概念を理解していたかはさておき(笑)、こうしたやりとりが、のちの学びに繋がっていったのは間違いありません。

分ける経験は「拍」や「分数」の理解につながる

五線ノートを広げた小学生の生徒さんに「1段を4小節に区切ってね」と言うと、均等に分けられず頭を抱える子が少なくありません。

ピアノやバイオリンが得意な子でも、意外とつまずくポイントです。

そういえば最近は、ピザもケーキもお店で切ってくれているし、みんなで分けっこする機会が減ったかもしれませんね。

アレルギーや感染症の心配もありますし、均等に分けても、大人の「孫の笑顔を見たいから」ルールで子どもの取り分が増えることもしばしば。笑

でも、こうした「分ける」経験こそが、音楽における「拍」や算数における「分数」の理解につながるのです。

分数に苦戦する高校生?音楽との意外な関係

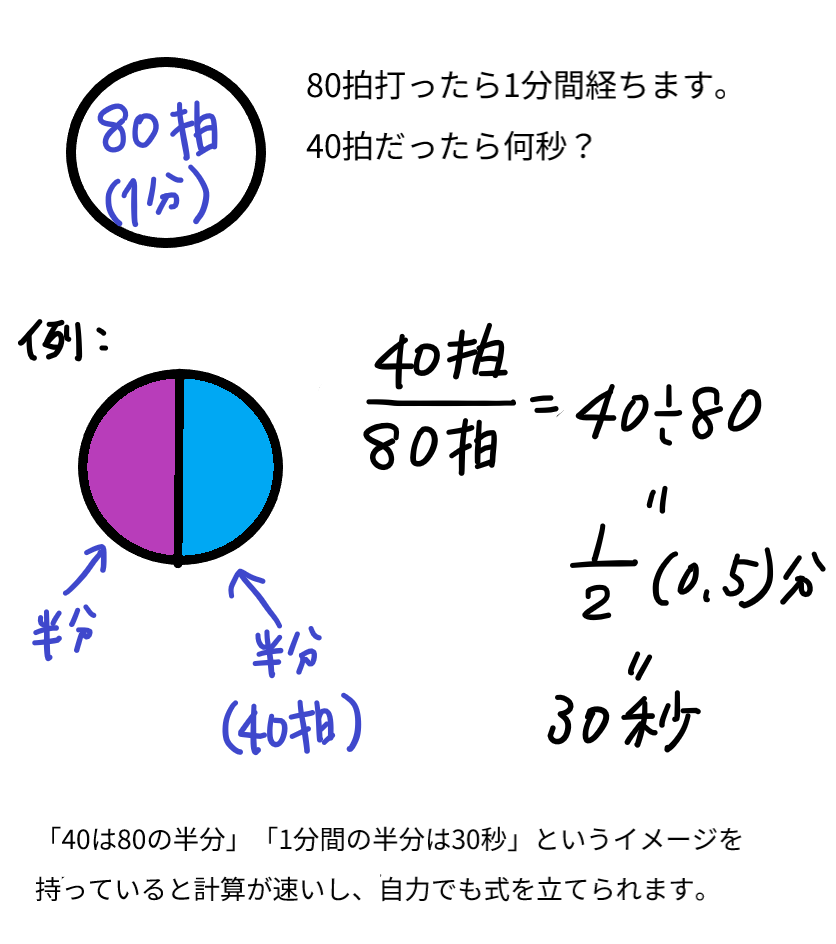

音大・音高の入試問題にも、こんな問題が出ます。

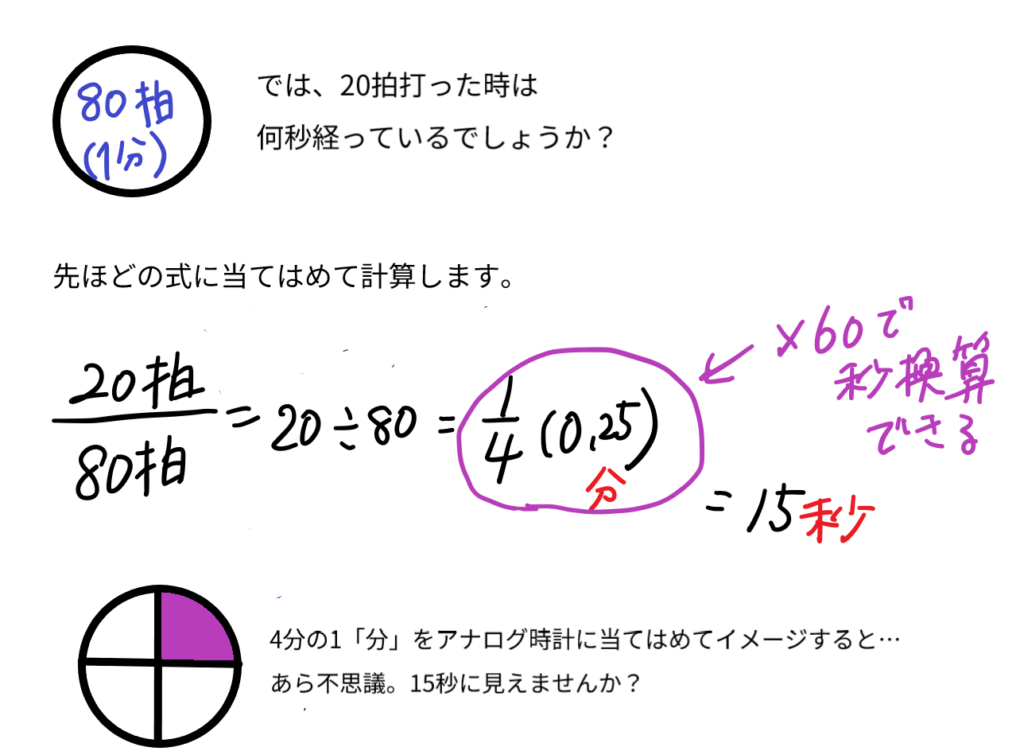

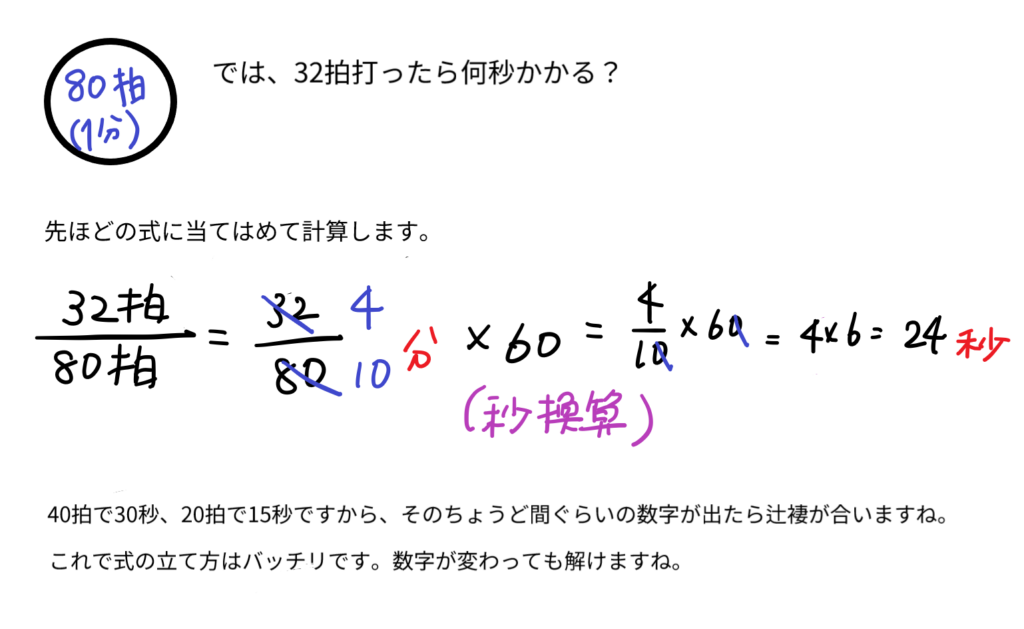

「4/4拍子で8小節の曲を、四分音符=80で演奏したときの演奏時間を求めよ」

解き方はこうです:

- 全体の拍数:4拍 × 8小節 = 32拍

- テンポ:四分音符=80 → 1分間に80拍

- 時間:32 ÷ 80 = 0.4分 → 0.4 × 60 = 24秒

スッと解ける子もいれば、「分」を「秒」に直すのに四苦八苦する子も。

分子と分母を逆にしてしまい、なぜか2分以上かかる計算になってしまう子もいます。

「1分間の半分は?」と聞くと「30秒」と答えられる子がほとんどですが、

「4分の1は?」と聞くとしばし沈黙…。

でも、アナログ時計をピザに見立てて4等分させると、

あー、そういうこと!

と理解する子が続出します。

そういえば、最近はデジタル時計が主流になってきましたね。

感覚を育むという意味で、アナログ時計には大きなメリットがあったんだなと思います。

私はデジタルもアナログも、どっちも好きです!

幼少期の体験は未来の学びを支える

音楽も算数も、幼少期の何気ない日常が、後の理解の礎になります。

トーストを分ける、ピザを切る、ケーキをみんなで分ける──そんな体験が、音符の長さや拍子、分数の理解に自然とつながっていきます。

今日のパンは何音符?

日常に学びの種を見つけよう

音楽も算数も、机や楽器に向かうだけが学びではありません。

小さな会話や遊びが、未来の学びの力になります。

今日のパンは何音符?

そんな会話から始まる音楽教育、ぜひご家庭でも楽しんでみてくださいね。

それでは、流山のヴァイオリン・ソルフェージュ教室でした!