現役音高講師が語る!東京藝大の入試実技攻略(その2・エチュードと2次試験)

東京藝大の入試実技は、1次試験と2次試験に分かれており(作曲科はなんと3次まで!)、

1次試験を突破した人のみが、2次試験に進める仕組みになっています。

わぁー過酷。

1次で基礎的な技術をみて、2次で音楽力をみるのは、

どの楽器も共通していることかな、と思います。課題曲を見た感じでは。

(なお実技試験を突破した後は、ソルフェージュや副科ピアノの試験が待っています!)

私が受験した時の東京藝大ヴァイオリン専攻の実技課題は、こんな感じでした。

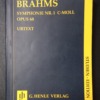

- 1次試験:カール・フレッシュのスケール(指定の調性)、エチュード(指定の曲。この年は何故か2曲あった)

- 2次試験:バッハの無伴奏曲(指定の曲)、指定されたコンチェルト(伴奏付き)

年によって多少の変化はあるものの、大まかな所は今(2025年)も変わっていないようです。

この記事では、私がヴァイオリンで受験した経験をいろいろ書いていきます。

ヴァイオリンで受験を考えている人はもちろん、他の楽器の人にも共通することはあるので、参考になれば幸いです。

エチュード(練習曲)

どの楽器でも、その楽器を極めるのに必要な基礎力を見る目的で、エチュード類が課題曲に入っています。

1次試験の曲に入ってることが多いんじゃないかな。

エチュード攻略の第一歩は

そのエチュードが意図する目的を知ること。

エチュードの目的を知ろう

エチュードのそれぞれの曲は、目的を持って書かれています。

「このエチュードを(ちゃんと)練習すれば、〇〇が身につきますよ〜」みたいなことだよ。

作曲者や編集者が、そのエチュードに込めた意味を知って、練習しましょう。

調べ方その1

どうやったらわかるの?

楽譜の最初や最後に解説ページがあるでしょう。

そこに書いてあることが多いですね。

他にはWikipediaなど。

よーしさっそく読んでみようっと。

・・・・うわー英語だ。

頭痛い・・・

英語だったら、ちょっとだけでも頑張って読んでみよう。

共通テストの勉強にもなります。

歯が立たない時は翻訳アプリを使って良いと思います。

ん?

英語じゃなさそうな言葉だ。

これ何語?宇宙語?

作曲者や出版社の国によるけど、ドイツ語、フランス語、イタリア語あたりが多いと思います。

まさしく翻訳アプリの出番。

何となくでも良いので、内容を理解しようと試みましょう。

調べ方その2

自分の楽器はマイナーだから、そんなページなんか無い!

自分で曲を観察・分析して考えてみましょう。

先生に質問するのも一つの方法です。

闇雲に練習しても、あまり意味はありません。

エチュードを練習する時は、目的を知りましょう。

2次試験はピアノパートも理解して演奏しよう

2次試験は、コンチェルトやソナタが課題曲になります。

ココを通過すれば、ソルフェージュと副科ピアノを残すのみ!

てなわけで、いちばん気合い入れて練習する人が多いんじゃないでしょうか。

攻略ポイントは、2つあります!

- ピアノパートも含めて、楽譜に書かれている音楽を理解して表現すること。

- 自分の音がどう聴こえているか関心を持つこと。

楽譜の情報を理解して表現しよう

音やリズムを正しく読むこと(いわゆる譜読み)は、藝大が視野に入る人はできて当然。

でも、楽譜に書いてある情報は他にもありますよね!

強弱とか楽語とか…

楽譜に書いてあることは当然、

全部やりましょう。

・・・たしかに。

作曲家は意味を込めて書いてるんだもんね。

見落としてないか確かめなくっちゃ。

そして、楽譜の情報を、

体の動きとしてだけじゃなく、

曲として、音楽として理解して

表現すること

を目指したいですね。

ヒントになる情報は、楽譜に書いてあります!

- 調性

- 拍子

- テンポ表示

- 楽語

- 形式(ソナタ形式、変奏曲、ロンド形式etc.)

- 転調経路

転調経路は、ピアノパートの和声を見ると良いですね。

これらに加えて、楽譜には書いてないけど曲を理解するヒントになる情報もリサーチしましょう。

答えや音源は、ネット上に転がっています。

- その作曲家が書いた、他の曲(専攻楽器以外の曲も!)

- 同時代の作曲家の曲

- 同じ国や地域の作曲家の曲

音符だけじゃなく、周りのことにも興味を広げてみましょう。

関連しそうな曲を聴くのは、おもしろそうだね!

スキマ時間でもできそうだ!

ピアノパートはヒントの宝庫!

藝大の入試は、大学が手配したピアニスト先生の伴奏付きで演奏する専攻がほとんどです。

私が受験した時は「本番直前に1回合わせてハイ終了!」という感じで、細かい打ち合わせをする時間は一切ありませんでした。

しかも、当日その場で「初めまして。よろしくお願いします。」な方だった。

ピアノパートも理解した上で仕上げておくことが求められます。

和声も対旋律もベースラインも、何もかも全部ピアノパートに書いてある。

ソロパートだけ見てるのはよくないね。

事前に、いろんなピアニスト先生と合わせるチャンスを作れると良いですね!

私が受験した時の話。

直前の合わせで「練習してきた通りに弾いてくださいね〜」と言われました。

その時は「ピアニスト先生が受験生に合わせてくれるってことだな」と理解した記憶が。

百戦錬磨の先生だ(と思う)から、自分の考えが音に出ていれば反応して合わせてくださるんだと思います。

自分の音がどう聴こえているか、関心を持とう

自分に聴こえている音と、客席に聴こえている音では、多少の差異があるものです。

耳元でイイ感じに聴こえていても、客席でそう聴こえるとは限りません。もちろん、逆も然り。

どのように演奏したら客席で良い演奏に聴こえるのか、よく研究しましょう。

いちばん簡単な方法は、録音して聴き返すこと。

ある意味、究極の聴音。

時間はかかりますが、

聴き返すのも練習のうち。

弾いて聴いて弾いて聴いて…の繰り返しです。

録音機材はどこに置く?

操作しやすいように、手元に置くよ!

アウト!

え、なんで?

冷静に考えて。

そんな近くにお客さん居るかな?

審査員が目の前にいるコンクール、あるかな?

たしかに無い…。

そんな近くに審査員いる状況なんて…。

想像するだけで緊張の上塗り。笑

録音機材は、お客さんや審査員の耳を想定して、楽器から少し離れたところに置きましょう。

置く場所を変えて録音して、違いを聴き比べるのも面白いと思うよ。

スケール(音階)の攻略第一歩は、別記事にまとめています。興味がある方はこちらへどうぞ!

楽譜や動画データのやり取りによる、非同期型オンラインレッスンもやってます。ご自分のペースでじっくり練習できます。詳細は下記をクリック!

レッスンのお問い合わせはこちらからどうぞ! 譜読みに関する内容でしたら、ヴァイオリン以外の楽器の方も歓迎します!

ソルフェージュの先生、ヴァイオリンの先生、時々オーケストラと室内楽。

ヴァイオリン弾きのソルフェージュ講師はわりと珍しいようです。指導経験は延べ100人以上。茨城県立水戸第三高等学校音楽科、Y. A. ミュージックアカデミー等で指導にあたる。都立芸術高校・東京藝大をヴァイオリンで卒業後、東京藝大院修士ソルフェージュ専攻を修了。

「音大受験の1科目」としてのソルフェージュではなく、実際の演奏に結び付くもの、音楽をより楽しめるものを目指しています。あらゆる楽器の生徒さんに対応していますが、得意とするのはヴァイオリンをはじめとする弦楽器。ヴァイオリンを学ぶ人に必要かつ不足しがちなことを、自身の実体験をふまえてレッスンしています。

各種レッスン受付中!詳細は下記をクリック!